1/2

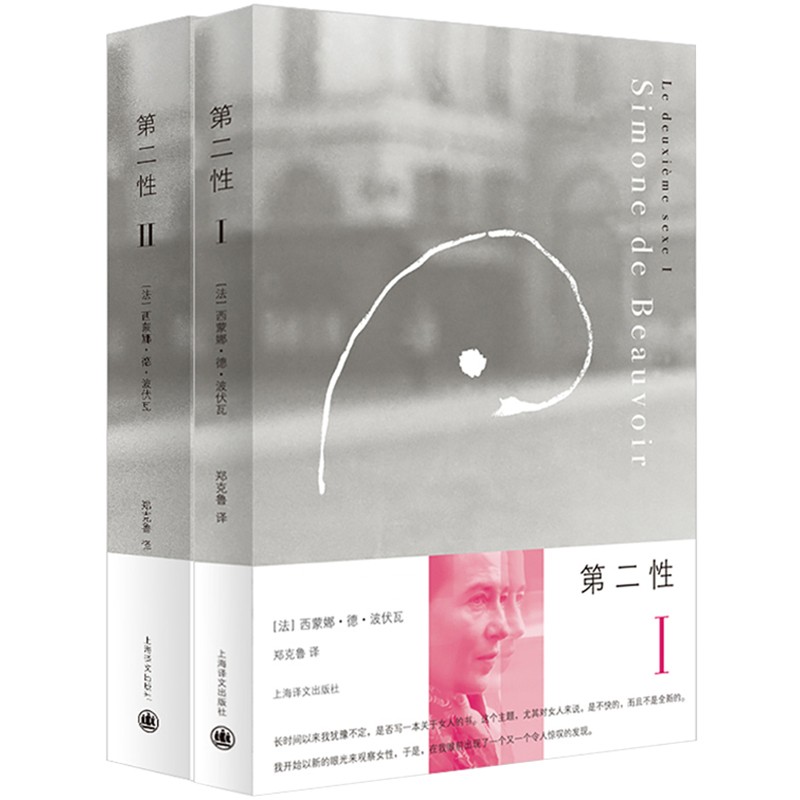

《第二性》(套装共2册)

女性主义开山之作,每个女人的必读书~

19-06-18发布

购买步骤

加购

当前商品1件

下单

实付52.5元

77.78%的值友认为值:

商品百科

官方收录

共11篇全网内容

共11篇全网内容猜你喜欢

移动端、京东百亿补贴:《世界上最快乐的人+世界上最幸运的人》(套装共2册)35.99元京东03-16 17:160--

移动端、京东百亿补贴:《世界上最快乐的人+世界上最幸运的人》(套装共2册)35.99元京东03-16 17:160-- 《图解易经+图解周易大全》(畅销版、套装共2册)40.8元天猫精选03-14 01:280--

《图解易经+图解周易大全》(畅销版、套装共2册)40.8元天猫精选03-14 01:280-- 移动端、京东百亿补贴:《故宫六百年》(套装共2册)55元京东03-13 12:570--

移动端、京东百亿补贴:《故宫六百年》(套装共2册)55元京东03-13 12:570-- 百亿补贴:《岳南大中华史》(套装共2册)49.47元拼多多03-12 18:590--

百亿补贴:《岳南大中华史》(套装共2册)49.47元拼多多03-12 18:590-- 《图解易经+图解周易大全》(畅销版、套装共2册)40.8元天猫精选03-10 21:390--

《图解易经+图解周易大全》(畅销版、套装共2册)40.8元天猫精选03-10 21:390-- 《美国纽约摄影学院摄影教材》(套装共2册)98元京东03-09 11:060--

《美国纽约摄影学院摄影教材》(套装共2册)98元京东03-09 11:060-- 《大话中国艺术史+大话西方艺术史》(套装共2册)105.3元京东03-03 11:040--

《大话中国艺术史+大话西方艺术史》(套装共2册)105.3元京东03-03 11:040-- 《船山遗书》(箱装、套装共15册)203.45元(需用券)京东5小时前0--

《船山遗书》(箱装、套装共15册)203.45元(需用券)京东5小时前0-- 《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-16 11:060--

《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-16 11:060-- 《渤海小吏的封建脉络百战系列·三国争霸》(套装共3册)86.9元京东03-14 11:050--

《渤海小吏的封建脉络百战系列·三国争霸》(套装共3册)86.9元京东03-14 11:050-- 《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元(需用券)京东03-12 09:450--

《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元(需用券)京东03-12 09:450-- 《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-10 11:050--

《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-10 11:050-- 紫图雅韵哲思文库《 幽梦影+了凡四训+小窗幽记+围炉夜话 》套装共4册49.9元京东03-10 10:280--

紫图雅韵哲思文库《 幽梦影+了凡四训+小窗幽记+围炉夜话 》套装共4册49.9元京东03-10 10:280-- 《赛雷三分钟漫画·三国演义》(套装共9册)175.6元拼多多03-10 04:080--

《赛雷三分钟漫画·三国演义》(套装共9册)175.6元拼多多03-10 04:080-- 《漫画基础教程》(套装共3册)48元天猫精选03-08 18:530--

《漫画基础教程》(套装共3册)48元天猫精选03-08 18:530-- 《资治通鉴》(新版、精装、套装共18册)433.9元京东03-07 11:030--

《资治通鉴》(新版、精装、套装共18册)433.9元京东03-07 11:030-- 《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-06 15:070--

《明朝那些事儿》(增补版、套装共9册)243元京东03-06 15:070-- 《新知文库套装》(套装共100册)1934.4元京东03-04 14:220--

《新知文库套装》(套装共100册)1934.4元京东03-04 14:220-- 《二十四史》(套装共63册 简体横排)2176.3元京东03-03 14:400--

《二十四史》(套装共63册 简体横排)2176.3元京东03-03 14:400-- 《BBC艺术经典三部曲》(精装、套装共3册)208.5元京东03-03 14:170--

《BBC艺术经典三部曲》(精装、套装共3册)208.5元京东03-03 14:170-- 《史记》(精装、套装共4册)46.5元京东03-03 11:050--

《史记》(精装、套装共4册)46.5元京东03-03 11:050-- 《资本论》(纪念版、套装共3册)145元京东03-03 11:050--

《资本论》(纪念版、套装共3册)145元京东03-03 11:050-- 传奇帝王传记系列(套装共2册):汉高祖刘邦+明太祖朱元璋18.4元拼多多03-16 16:000--

传奇帝王传记系列(套装共2册):汉高祖刘邦+明太祖朱元璋18.4元拼多多03-16 16:000-- 诗画系列套装完结版》(共8册)275元(需用券)京东03-16 14:410--

诗画系列套装完结版》(共8册)275元(需用券)京东03-16 14:410-- 诗经+楚辞(套装共2册 布面精装 彩图珍藏版 美绘国学系列)25.8元京东03-16 11:050--

诗经+楚辞(套装共2册 布面精装 彩图珍藏版 美绘国学系列)25.8元京东03-16 11:050-- People's Literature Publishing House 人民文学出版社 《四大名著大字本》(套装11册)198元(需用券)京东03-14 11:050--

People's Literature Publishing House 人民文学出版社 《四大名著大字本》(套装11册)198元(需用券)京东03-14 11:050-- 诗画系列套装完结版》(共8册)275元(需用券)京东03-13 09:430--

诗画系列套装完结版》(共8册)275元(需用券)京东03-13 09:430-- 《 堂吉诃德》(套装上下册)35.36元京东03-11 11:040--

《 堂吉诃德》(套装上下册)35.36元京东03-11 11:040-- 大唐气象》(套装共3册)83.16元京东03-11 11:040--

大唐气象》(套装共3册)83.16元京东03-11 11:040-- 《毛泽东选集》(套装全4册、普及本)56.13元京东03-16 19:3505

《毛泽东选集》(套装全4册、普及本)56.13元京东03-16 19:3505

相关文章

《毛泽东选集》(套装共4册 平装本):历史智慧的瑰宝🌟

《毛泽东选集》(套装共4册 平装本):历史智慧的瑰宝🌟 希望我快点发财发财014

希望我快点发财发财014 《一读就上瘾的中国史》套装:穿越千年,探寻华夏文明的脉络

《一读就上瘾的中国史》套装:穿越千年,探寻华夏文明的脉络 H上善若水H20

H上善若水H20 好书分享:一读就上瘾的中国史1+2(套装全2册)

好书分享:一读就上瘾的中国史1+2(套装全2册) 溺水得鱼10810

溺水得鱼10810 明朝那些事儿套装全9册,150元到手

明朝那些事儿套装全9册,150元到手 爱摸鱼的老牛10

爱摸鱼的老牛10 中国国家地理诗画系列套装

中国国家地理诗画系列套装 天使骑骆驼835

天使骑骆驼835 每个女性都该读的觉醒之书:西蒙娜·德·波伏娃的《第二性》

每个女性都该读的觉醒之书:西蒙娜·德·波伏娃的《第二性》 waynebond1410

waynebond1410 《社会契约论》中个人与公共利益探究

《社会契约论》中个人与公共利益探究 无敌小可爱113200

无敌小可爱113200 中式美学的天花板《国博日历2025》,让你和国宝文物共度365天

中式美学的天花板《国博日历2025》,让你和国宝文物共度365天 女青年小Y00

女青年小Y00 尼采与谁共泣?揭秘《当尼采哭泣》背后的深意

尼采与谁共泣?揭秘《当尼采哭泣》背后的深意 邪剑仙大哥过之慌00

邪剑仙大哥过之慌00 《红墙大事:共和国重大历史事件的来龙去脉》:一部波澜壮阔的历史长卷

《红墙大事:共和国重大历史事件的来龙去脉》:一部波澜壮阔的历史长卷 闻香软玉31

闻香软玉31

七夜月风

2019-06-19 赞

查看全部1条评论Feminist的圣经。对Femi有看法的人也应该读一读,起码了解一下“女性主义”真正想说什么。 [图片]