随着我们慢慢长大,我们也有了自己的家庭,自己的工作,生活中我们假期旅行、工作中我们出差忙碌,每次出门我们都要大包小包的准备用品,而充电器、充电宝、数据线都是我们的必需品,不然在这个手机没电的时间段内,我们都会缺少一些东东。而每次出门都是一堆数码线缠身,而就在前几天我在充电头网站上发现了一款斯泰克双模智能超级充电宝+旅充的宝贝,彻底改变了我出行的麻烦事。产品如何让我给大家细细道来。

开箱:

这款超级充外包装盒由于不知道经历了什么磨难,收到后也是有点小尴尬。盒子成正方形,产品的logo和产品效果图都能在外观看个大体,有点迫不及待打开瞅瞅了。

打开外包装,内置还有一个牛皮纸包装盒,超级充内塑料袋包裹着,这个还是比较欣慰的,至少没任何损坏。

全家福:

老规矩全家福奉上,内置超级充、说明书、合格证和一张福利卡(扫描二维码即可活动其公司的一些优惠活动及福利)

超级充细节:

超级充的整体外观采用全黑色设计,给人一种神秘感的效果,超级充的由来在于,它不仅仅是一个快充充电宝更是一个快充充电头,它身兼两职,充电宝内置5200毫安,根据我多年的出门旅行经验而言,5200毫安可以满足大部分人群的日常旅行出差的需求。整体也不像几万毫安的充电宝那么大、笨重。给我们出行带来的重量上的减负。

超级充顶端内置Type-C PD和USB两个电量输出口,Type-c PD支持5V 2.4A,9V 1.67A,12V 1.25A,USB支持5V 2.4A,9V 1.67A,12V 1.25A,两个接口都支持快充。在Type-c口上方有个隐藏式LED等,用来识别是给充电宝充电或给手机充电的。

侧面采用的是跟平常充电宝一样的设置,4个LED电量指示灯和一个开关键。超级充在上半端还采用了横条式设计,可以起到防滑效果,不至于我们手滑掉到地上。

底部采用了隐藏式折叠插头,用途显而易见,给充电宝或手机充电使用,其下方也标注着产品的型号、容量。输入输出值等信息。

超级充测试:

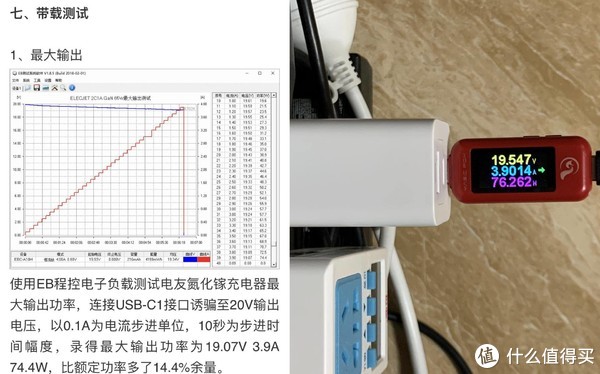

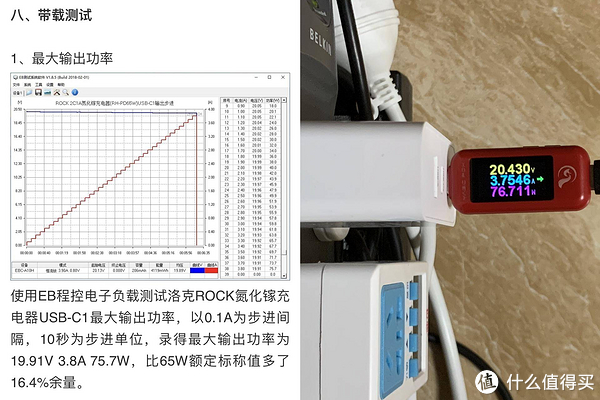

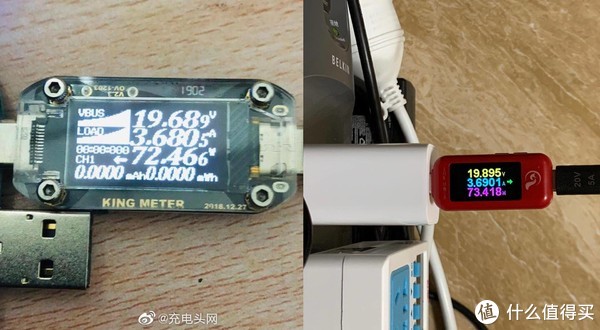

首先测试充电宝空载,测试显示支持官方的2.4A快充协议。

由于手头上只有苹果设备,我们就拿iPhone X来测试快充,同样支持官方的2.4A快充协议,测试结论均支持官方的标准。

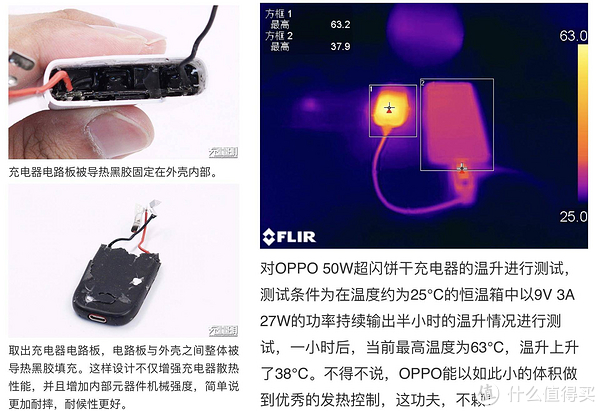

温度测试:

我们分别对直充模式和充电宝充电模式进行了测试,发现(图一)直充模式下温度达到了43°有所偏高一点,摸起来有点烫手,散热方面有待提高;(图二)充电宝模式下,温度37.8°正常,有微弱的温度,没有任何烫手的感觉。

总结:

经过一些列的测试,我看好的这款超级充不负所望,它不论是在身材上、重量上、快充速度上都达到了我的预期,日后出门也仅需携带一根数据线即可,想怎么充就怎么充。到了宾馆插上超级充即可给手机充满电又可给充电宝充满电,一举两得,何乐而不为?对吧。但是在这我也想一点建议,希望在直充模式下散热问题可以得到有效的解决和产品的色彩可以多一些,适合更多人群的需求。